NADAR. Portrait photographique de Charles BAUDELAIRE, Paris, 1856

III. L’ARTISTE, HOMME DU MONDE, HOMME DES FOULES ET ENFANT

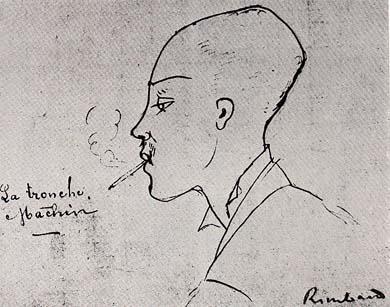

Je veux entretenir aujourd’hui le public d’un homme singulier, originalité si puissante et si décidée, qu’elle se suffit à elle-même et ne recherche même pas l’approbation. Aucun de ses dessins n’est signé, si l’on appelle signature ces quelques lettres, faciles à contrefaire, qui figurent un nom, et que tant d’autres apposent fastueusement au bas de leurs plus insouciants croquis. Mais tous ses ouvrages sont signés de son âme éclatante, et les amateurs qui les ont vus et appréciés les reconnaîtront facilement à la description que j’en veux faire. Grand amoureux de la foule et de l’incognito, M. C. G. pousse l’originalité jusqu’à la modestie. M. Thackeray, qui, comme on sait, est très curieux des choses d’art, et qui dessine lui-même les illustrations de ses romans, parla un jour de M. G. dans un petit journal de Londres. Celui-ci s’en fâcha comme d’un outrage à sa pudeur. Récemment encore, quand il apprit que je me proposais de faire une appréciation de son esprit et de son talent, il me supplia, d’une manière très impérieuse, de supprimer son nom et de ne parler de ses ouvrages que comme des ouvrages d’un anonyme. J’obéirai humblement à ce bizarre désir. Nous feindrons de croire, le lecteur et moi, que M. G. n’existe pas, et nous nous occuperons de ses dessins et de ses aquarelles, pour lesquels il professe un dédain de patricien, comme feraient des savants qui auraient à juger de précieux documents historiques, fournis par le hasard, et dont l’auteur doit rester éternellement inconnu. Et même, pour rassurer complétement ma conscience, on supposera que tout ce que j’ai à dire de sa nature si curieusement et si mystérieusement éclatante, est plus ou moins justement suggéré par les œuvres en question; pure hypothèse poétique, conjecture, travail d’imagination.

M. G. est vieux. Jean-Jacques commença, dit-on, à écrire à quarante-deux ans. Ce fut peut-être vers cet âge que M. G., obsédé par toutes les images qui remplissaient son cerveau, eut l’audace de jeter sur une feuille blanche de l’encre et des couleurs. Pour dire la vérité, il dessinait comme un barbare, comme un enfant, se fâchant contre la maladresse de ses doigts et la désobéissance de son outil. J’ai vu un grand nombre de ces barbouillages primitifs, et j’avoue que la plupart des gens qui s’y connaissent ou prétendent s’y connaître auraient pu, sans déshonneur, ne pas deviner le génie latent qui habitait dans ces ténébreuses ébauches. Aujourd’hui, M. G., qui a trouvé, à lui tout seul, toutes les petites ruses du métier, et qui a fait, sans conseils, sa propre éducation, est devenu un puissant maître, à sa manière, et n’a gardé de sa première ingénuité que ce qu’il en faut pour ajouter à ses riches facultés un assaisonnement inattendu. Quand il rencontre un de ces essais de son jeune âge, il le déchire ou le brûle avec une honte des plus amusantes.

Pendant dix ans, j’ai désiré faire la connaissance de M. G., qui est, par nature, très voyageur et très cosmopolite. Je savais qu’il avait été longtemps attaché à un journal anglais illustré, et qu’on y avait publié des gravures d’après ses croquis de voyage (Espagne, Turquie, Crimée). J’ai vu depuis lors une masse considérable de ces dessins improvisés sur les lieux mêmes, et j’ai pu lire ainsi un compte rendu minutieux et journalier de la campagne de Crimée, bien préférable à tout autre. Le même journal avait aussi publié, toujours sans signature, de nombreuses compositions du même auteur, d’après les ballets et les opéras nouveaux. Lorsque enfin je le trouvai, je vis tout d’abord que je n’avais pas affaire précisément à un artiste, mais plutôt à un homme du monde. Entendez ici, je vous prie, le mot artiste dans un sens très restreint, et le mot homme du monde dans un sens très étendu. Homme du monde, c’est-à-dire homme du monde entier, homme qui comprend le monde et les raisons mystérieuses et légitimes de tous ses usages; artiste, c’est-à-dire spécialiste, homme attaché à sa palette comme le serf à la glèbe. M. G. n’aime pas être appelé artiste. N’a-t-il pas un peu raison? Il s’intéresse au monde entier; il veut savoir, comprendre, apprécier tout ce qui se passe à la surface de notre sphéroïde. L’artiste vit très peu, ou même pas du tout, dans le monde moral et politique. Celui qui habite dans le quartier Breda ignore ce qui se passe dans le faubourg Saint-Germain. Sauf deux ou trois exceptions qu’il est inutile de nommer, la plupart des artistes sont, il faut bien le dire, des brutes très adroites, de purs manœuvres, des intelligences de village, des cervelles de hameau. Leur conversation, forcément bornée à un cercle très étroit, devient très vite insupportable à l’homme du monde, au citoyen spirituel de l’univers.

Ainsi, pour entrer dans la compréhension de M. G., prenez note tout de suite de ceci: c’est que la curiosité peut être considérée comme le point de départ de son génie.

Vous souvenez-vous d’un tableau (en vérité, c’est un tableau!) écrit par la plus puissante plume de cette époque, et qui a pour titre L’Homme des foules? Derrière la vitre d’un café, un convalescent, contemplant la foule avec jouissance, se mêle par la pensée, à toutes les pensées qui s’agitent autour de lui. Revenu récemment des ombres de la mort, il aspire avec délices tous les germes et tous les effluves de la vie; comme il a été sur le point de tout oublier, il se souvient et veut avec ardeur se souvenir de tout. Finalement, il se précipite à travers cette foule à la recherche d’un inconnu dont la physionomie entrevue l’a, en un clin d’œil, fasciné. La curiosité est devenue une passion fatale, irrésistible!

Supposez un artiste qui serait toujours, spirituellement, à l’état du convalescent, et vous aurez la clef du caractère de M. G.

Or la convalescence est comme un retour vers l’enfance. Le convalescent jouit au plus haut degré, comme l’enfant, de la faculté de s’intéresser vivement aux choses, même les plus triviales en apparence. Remontons, s’il se peut, par un effort rétrospectif de l’imagination, vers nos plus jeunes, nos plus matinales impressions, et nous reconnaîtrons qu’elles avaient une singulière parenté avec les impressions, si vivement colorées, que nous reçûmes plus tard à la suite d’une maladie physique, pourvu que cette maladie ait laissé pures et intactes nos facultés spirituelles. L’enfant voit tout en nouveauté; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur. J’oserai pousser plus loin; j’affirme que l’inspiration a quelque rapport avec la congestion, et que toute pensée sublime est accompagnée d’une secousse nerveuse, plus ou moins forte, qui retentit jusque dans le cervelet. L’homme de génie a les nerfs solides; l’enfant les a faibles. Chez l’un, la raison a pris une place considérable; chez l’autre, la sensibilité occupe presque tout l’être. Mais le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme de matériaux involontairement amassée. C’est à cette curiosité profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la beauté embellie par la toilette. Un de mes amis me disait un jour qu’étant fort petit, il assistait à la toilette de son père, et qu’alors il contemplait, avec une stupeur mêlée de délices, les muscles des bras, les dégradations de couleurs de la peau nuancée de rose et de jaune, et le réseau bleuâtre des veines. Le tableau de la vie extérieure le pénétrait déjà de respect et s’emparait de son cerveau. Déjà la forme l’obsédait et le possédait. La prédestination montrait précocement le bout de son nez. La damnation était faite. Ai-je besoin de dire que cet enfant est aujourd’hui un peintre célèbre?

Je vous priais tout à l’heure de considérer M. G. comme un éternel convalescent; pour compléter votre conception, prenez-le aussi pour un homme-enfant, pour un homme possédant à chaque minute le génie de l’enfance, c’est-à-dire un génie pour lequel aucun aspect de la vie n’est émoussé.

Je vous ai dit que je répugnais à l’appeler un pur artiste, et qu’il se défendait lui-même de ce titre avec une modestie nuancée de pudeur aristocratique. Je le nommerais volontiers un dandy, et j’aurais pour cela quelques bonnes raisons; car le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout le mécanisme moral de ce monde; mais, d’un autre côté, le dandy aspire à l’insensibilité, et c’est par là que M. G., qui est dominé, lui, par une passion insatiable, celle de voir et de sentir, se détache violemment du dandysme. Amabam amare, disait saint Augustin. «J’aime passionnément la passion», dirait volontiers M. G. Le dandy est blasé, ou il feint de l’être, par politique et raison de caste. M. G. a horreur des gens blasés. Il possède l’art si difficile (les esprits raffinés me comprendront) d’être sincère sans ridicule. Je le décorerais bien du nom de philosophe, auquel il a droit à plus d’un titre, si son amour excessif des choses visibles, tangibles, condensées à l’état plastique, ne lui inspirait une certaine répugnance de celles qui forment le royaume impalpable du métaphysicien. Réduisons-le donc à la condition de pur moraliste pittoresque, comme La Bruyère.

La foule est son domaine, comme l’air est celui de l’oiseau, comme l’eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c’est d’épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné, c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Etre hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L’observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. L’amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l’amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables; comme l’amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. Ainsi l’amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d’électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule; à un kaléidoscope doué de conscience, qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C’est un moi insatiable du non-moi, qui, à chaque instant, le rend et l’exprime en images plus vivantes que la vie elle-même, toujours instable et fugitive. «Tout homme», disait un jour M. G. dans une de ces conversations qu’il illumine d’un regard intense et d’un geste évocateur, «tout homme qui n’est pas accablé par un de ces chagrins d’une nature trop positive pour ne pas absorber toutes les facultés, et qui s’ennuie au sein de la multitude, est un sot! un sot! et je le méprise!»

Quand M. G., à son réveil, ouvre les yeux et qu’il voit le soleil tapageur donnant l’assaut aux carreaux des fenêtres, il se dit avec remords, avec regrets: «Quel ordre impérieux! quelle fanfare de lumière! Depuis plusieurs heures déjà, de la lumière partout! de la lumière perdue par mon sommeil! Que de choses éclairées j’aurais pu voir et que je n’ai pas vues!» Et il part! et il regarde couler le fleuve de la vitalité, si majestueux et si brillant. Il admire l’éternelle beauté et l’étonnante harmonie de la vie dans les capitales, harmonie si providentiellement maintenue dans le tumulte de la liberté humaine. Il contemple les paysages de la grande ville, paysages de pierre caressés par la brume ou frappés par les soufflets du soleil. Il jouit des beaux équipages, des fiers chevaux, de la propreté éclatante des grooms, de la dextérité des valets, de la démarche des femmes onduleuses, des beaux enfants, heureux de vivre et d’être bien habillés; en un mot, de la vie universelle. Si une mode, une coupe de vêtement a été légèrement transformée, si les nœuds de rubans, les boucles ont été détrônés par les cocardes, si le bavolet s’est élargi et si le chignon est descendu d’un cran sur la nuque, si la ceinture a été exhaussée et la jupe amplifiée, croyez qu’à une distance énorme son œil d’aigle l’a déjà deviné. Un régiment passe, qui va peut-être au bout du monde, jetant dans l’air des boulevards ses fanfares entraînantes et légères comme l’espérance; et voilà que l’œil de M. G. a déjà vu, inspecté, analysé les armes, l’allure et la physionomie de cette troupe. Harnachements, scintillements, musique, regards décidés, moustaches lourdes et sérieuses, tout cela entre pêle-mêle en lui; et dans quelques minutes, le poème qui en résulte sera virtuellement composé. Et voilà que son âme vit avec l’âme de ce régiment qui marche comme un seul animal, fière image de la joie dans l’obéissance!

Mais le soir est venu. C’est l’heure bizarre et douteuse où les rideaux du ciel se ferment, où les cités s’allument. Le gaz fait tache sur la pourpre du couchant. Honnêtes ou déshonnêtes, raisonnables ou fous, les hommes se disent: «Enfin la journée est finie!» Les sages et les mauvais sujets pensent au plaisir, et chacun court dans l’endroit de son choix boire la coupe de l’oubli. M. G. restera le dernier partout où peut resplendir la lumière, retentir la poésie, fourmiller la vie, vibrer la musique; partout où une passion peut poser pour son œil, partout où l’homme naturel et l’homme de convention se montrent dans une beauté bizarre, partout où le soleil éclaire les joies rapides de l’animal dépravé! «Voilà, certes, une journée bien employée,» se dit certain lecteur que nous avons tous connu, «chacun de nous a bien assez de génie pour la remplir de la même façon.» Non! peu d’hommes sont doués de la faculté de voir; il y en a moins encore qui possèdent la puissance d’exprimer. Maintenant, à l’heure où les autres dorment, celui-ci est penché sur sa table, dardant sur une feuille de papier le même regard qu’il attachait tout à l’heure sur les choses, s’escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir l’eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s’il craignait que les images ne lui échappent, querelleur quoique seul, et se bousculant lui-même. Et les choses renaissent sur le papier, naturelles et plus que naturelles, belles et plus que belles, singulières et douées d’une vie enthousiaste comme l’âme de l’auteur. La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux dont la mémoire s’est encombrée se classent, se rangent, s’harmonisent et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d’une perception enfantine, c’est-à-dire d’une perception aiguë, magique à force d’ingénuité!

IV. LA MODERNITE

Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? A coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire. Si nous jetons un coup d’œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens. Presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, comme David se servait des modes et des meubles romains. Il y a cependant cette différence, que David, ayant choisi des sujets particulièrement grecs ou romains, ne pouvait pas faire autrement que de les habiller à l’antique, tandis que les peintres actuels, choisissant des sujets d’une nature générale applicable à toutes les époques, s’obstinent à les affubler des costumes du Moyen Age, de la Renaissance ou de l’Orient. C’est évidemment le signe d’une grande paresse; car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l’habit d’une époque, que de s’appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui y peut être contenue, si minime ou si légère qu’elle soit. La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien; la plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux, parce que le costume, la coiffure et même le geste, le regard et le sourire (chaque époque a son port, son regard et son sourire) forment un tout d’une complète vitalité. Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans le vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’unique femme avant le premier péché. Si au costume de l’époque, qui s’impose nécessairement, vous en substituez un autre, vous faites un contre-sens qui ne peut avoir d’excuse que dans le cas d’une mascarade voulue par la mode. Ainsi, les déesses, les nymphes et les sultanes du dix-huitième siècle sont des portraits moralement ressemblants.

Il est sans doute excellent d’étudier les anciens maîtres pour apprendre à peindre, mais cela ne peut être qu’un exercice superflu si votre but est de comprendre le caractère de la beauté présente. Les draperies de Rubens ou de Véronèse ne vous enseigneront pas à faire de la moire antique, du satin à la reine, ou toute autre étoffe de nos fabriques, soulevée, balancée par la crinoline ou les jupons de mousseline empesée. Le tissu et le grain ne sont pas les mêmes que dans les étoffes de l’ancienne Venise ou dans celles portées à la cour de Catherine. Ajoutons aussi que la coupe de la jupe et du corsage est absolument différente, que les plis sont disposés dans un système nouveau, et enfin que le geste et le port de la femme actuelle donnent à sa robe une vie et une physionomie qui ne sont pas celles de la femme ancienne. En un mot, pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été extraite. C’est à cette tâche que s’applique particulièrement M. G.

J’ai dit que chaque époque avait son port, son regard et son geste. C’est surtout dans une vaste galerie de portraits (celle de Versailles, par exemple) que cette proposition devient facile à vérifier. Mais elle peut s’étendre plus loin encore. Dans l’unité qui s’appelle nation, les professions, les castes, les siècles introduisent la variété, non seulement dans les gestes et les manières, mais aussi dans la forme positive du visage. Tel nez, telle bouche, tel front remplissent l’intervalle d’une durée que je ne prétends pas déterminer ici, mais qui certainement peut être soumise à un calcul. De telles considérations ne sont pas assez familières aux portraitistes; et le grand défaut de M. Ingres, en particulier, est de vouloir imposer à chaque type qui pose sous son œil un perfectionnement plus ou moins despotique, emprunté au répertoire des idées classiques.

En pareille matière, il serait facile et même légitime de raisonner a priori. La corrélation perpétuelle de ce qu’on appelle l’âme avec ce qu’on appelle le corps explique très bien comment tout ce qui est matériel ou effluve du spirituel représente et représentera toujours le spirituel d’où il dérive. Si un peintre patient et minutieux, mais d’une imagination médiocre, ayant à peindre une courtisane du temps présent, s’inspire (c’est le mot consacré) d’une courtisane de Titien ou de Raphaël, il est infiniment probable qu’il fera une œuvre fausse, ambiguë et obscure. L’étude d’un chef-d’œuvre de ce temps et de ce genre ne lui enseignera ni l’attitude, ni le regard, ni la grimace, ni l’aspect vital d’une de ces créatures que le dictionnaire de la mode a successivement classées sous les titres grossiers ou badins d’impures, de filles entretenues, de lorettes et de biches.

La même critique s’applique rigoureusement à l’étude du militaire, du dandy, de l’animal même, chien ou cheval, et de tout ce qui compose la vie extérieure d’un siècle. Malheur à celui qui étudie dans l’antique autre chose que l’art pur, la logique, la méthode générale! Pour s’y trop plonger, il perd la mémoire du présent; il abdique la valeur et les priviléges fournis par la circonstance; car presque toute notre originalité vient de l’estampille que le temps imprime à nos sensations. Le lecteur comprend d’avance que je pourrais vérifier facilement mes assertions sur de nombreux objets autres que la femme. Que diriez-vous, par exemple, d’un peintre de marines (je pousse l’hypothèse à l’extrême) qui, ayant à reproduire la beauté sobre et élégante du navire moderne, fatiguerait ses yeux à étudier les formes surchargées, contournées, l’arrière monumental du navire ancien et les voilures compliquées du seizième siècle? Et que penseriez-vous d’un artiste que vous auriez chargé de faire le portrait d’un pur-sang, célèbre dans les solennités du turf, s’il allait confiner ses contemplations dans les musées, s’il se contentait d’observer le cheval dans les galeries du passé, dans Van Dyck, Bourguignon ou Van der Meulen?

M. G., dirigé par la nature, tyrannisé par la circonstance, a suivi une voie toute différente. Il a commencé par contempler la vie, et ne s’est ingénié que tard à apprendre les moyens d’exprimer la vie. Il en est résulté une originalité saisissante, dans laquelle ce qui peut rester de barbare et d’ingénu apparaît comme une preuve nouvelle d’obéissance à l’impression, comme une flatterie à la vérité. Pour la plupart d’entre nous, surtout pour les gens d’affaires, aux yeux de qui la nature n’existe pas, si ce n’est dans ses rapports d’utilité avec leurs affaires, le fantastique réel de la vie est singulièrement émoussé. M. G. l’absorbe sans cesse; il en a la mémoire et les yeux pleins.

IX. LE DANDY

L’homme riche, oisif, et qui, même blasé, n’a pas d’autre occupation que de courir à la piste du bonheur; l’homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l’obéissance des autres hommes, celui enfin qui n’a pas d’autre profession que l’élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d’une physionomie distincte, tout à fait à part. Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel; très ancienne, puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournissent des types éclatants; très générale, puisque Chateaubriand l’a trouvée dans le forêts et au bord des lacs du Nouveau-Monde. Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et l’indépendance de leur caractère. Les romanciers anglais ont, plus que les autres, cultivé le roman de high life, et les Français qui, comme M. de Custine, ont voulu spécialement écrire des romans d’amour, ont d’abord pris soin, et très judicieusement, de doter leurs personnages de fortunes assez vastes pour payer sans hésitation toutes leurs fantaisies; ensuite ils les ont dispensés de toute profession. Ces êtres n’ont pas d’autre état que de cultiver l’idée du beau dans leur personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser. Ils possèdent ainsi, à leur gré et dans une vaste mesure, le temps et l’argent, sans lesquels la fantaisie, réduite à l’état de rêverie passagère, ne peut guère se traduire en action. Il est malheureusement bien vrai que, sans le loisir et l’argent, l’amour ne peut être qu’une orgie de roturier ou l’accomplissement d’un devoir conjugal. Au lieu du caprice brûlant ou rêveur, il devient une répugnante utilité.

Si je parle de l’amour à propos du dandysme, c’est que l’amour est l’occupation naturelle des oisifs. Mais le dandy ne vise pas à l’amour comme but spécial. Si j’ai parlé d’argent, c’est parce que l’argent est indispensable aux gens qui se font un culte de leurs passions; mais le dandy n’aspire pas à l’argent comme à une chose essentielle; un crédit indéfini pourrait lui suffire; il abandonne cette grossière passion aux mortels vulgaires. Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la perfection de la toilette consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est en effet la meilleure manière de se distinguer. Qu’est-ce donc que cette passion qui, devenue doctrine, a fait des adeptes dominateurs, cette institution non écrite qui a formé une caste si hautaine? C’est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité, contenu dans les limites extérieures des convenances. C’est une espèce de culte de soi-même, qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, dans la femme, par exemple; qui peut survivre même à tout ce qu’on appelle les illusions. C’est le plaisir d’étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Un dandy peut être un homme blasé, peut être un homme souffrant; mais, dans ce dernier cas, il sourira comme le Lacédémonien sous la morsure du renard.

On voit que, par de certains côtés, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcisme. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S’il commettait un crime, il ne serait pas déchu peut-être; mais si ce crime naissait d’une source triviale, le déshonneur serait irréparable. Que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu’il se souvienne qu’il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès. Etrange spiritualisme! Pour ceux qui en sont à la fois les prêtres et les victimes, toutes les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, depuis la toilette irréprochable à toute heure du jour et de la nuit jusqu’aux tours les plus périlleux du sport, ne sont qu’une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l’âme. En vérité, je n’avais pas tout à fait tort de considérer le dandysme comme une espèce de religion. La règle monastique la plus rigoureuse, l’ordre irrésistible du Vieux de la Montagne, qui commandait le suicide à ses disciples enivrés, n’étaient pas plus despotiques ni plus obéis que cette doctrine de l’élégance et de l’originalité, qui impose, elle aussi, à ses ambitieux et humbles sectaires, hommes souvent pleins de fougue, de passion, de courage, d’énergie contenue, la terrible formule: Perinde ac cadaver!

Que ces hommes se fassent nommer raffinés, incroyables, beaux, lions ou dandies, tous sont issus d’une même origine; tous participent du même caractère d’opposition et de révolte; tous sont des représentants de ce qu’il y a de meilleur dans l’orgueil humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d’aujourd’hui, de combattre et de détruire la trivialité. De là naît, chez les dandies, cette attitude hautaine de caste provoquante, même dans sa froideur: Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n’est pas encore toute-puissante, où l’aristocratie n’est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle d’aristocratie, d’autant plus difficile à rompre qu’elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l’argent ne peuvent conférer. Le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences; et le type du dandy retrouvé par le voyageur dans l’Amérique du Nord n’infirme en aucune façon cette idée: car rien n’empêche de supposer que les tribus que nous nommons sauvages soient les débris de grandes civilisations disparues. Le dandysme est un soleil couchant; comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. Mais, hélas! la marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l’orgueil humain et verse des flots d’oubli sur les traces de ces prodigieux mirmidons. Les dandies se font chez nous de plus en plus rares, tandis que chez nos voisins, en Angleterre, l’état social et la constitution (la vraie constitution, celle qui s’exprime par les mœurs) laisseront longtemps encore une place aux héritiers de Sheridan, de Brummel et de Byron, si toutefois il s’en présente qui en soient dignes.

Ce qui a pu paraître au lecteur une digression n’en est pas une, en vérité. Les considérations et les rêveries morales qui surgissent des dessins d’un artiste sont, dans beaucoup de cas, la meilleure traduction que le critique en puisse faire; les suggestions font partie d’une idée mère, et, en les montrant successivement, on peut la faire deviner. Ai-je besoin de dire que M. G., quand il crayonne un de ses dandies sur le papier, lui donne toujours son caractère historique, légendaire même, oserais-je dire, s’il n’était pas question du temps présent et de choses considérées généralement comme folâtres? C’est bien là cette légèreté d’allures, cette certitude de manières, cette simplicité dans l’air de domination, cette façon de porter un habit et de diriger un cheval, ces attitudes toujours calmes mais révélant la force, qui nous font penser, quand notre regard découvre un de ces êtres privilégiés en qui le joli et le redoutable se confondent si mystérieusement: «Voilà peut-être un homme riche, mais plus certainement un Hercule sans emploi.»

Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l’air froid qui vient de l’inébranlable résolution de ne pas être ému; on dirait un feu latent qui se fait deviner, qui pourrait mais qui ne veut pas rayonner. C’est ce qui est, dans ces images, parfaitement exprimé.

Charles BAUDELAIRE. Le Peintre de la vie moderne (extraits)

Table :

I Le beau, la mode et le bonheur

II Le croquis de mœurs

III L'artiste, homme du monde, homme des foules et enfant

IV La modernité

V L'art mnémonique

VI Les annales de la guerre

VII Pompes et Solennités

VIII Le militaire

IX Le dandy

X La femme

XI Eloge du maquillage

XII Les femmes et les filles

XIII Les voitures

.jpg)

.jpg)